【作品基本信息】

| 作者 | 爱新觉罗弘历-乾隆-清高宗 |

| 品名 | 缂丝乾隆御笔卞和献璞说图卷 |

| 朝代 | 清代 |

| 文件大小 | 236.29MB |

| 分辨率(DPI) | 72×72 |

| 像素大小 | 14926×2119 |

| 尺寸(CM) | 526.55×74.75 |

| 创作时间 | 清高宗乾隆五十二年(1787) |

| 作品数量 | 1 |

| 作品收藏 | 台北故宫博物院 |

基本数据

| 藏品类型 | 缂绣,书法 |

| 品名 | 清缂丝乾隆御笔卞和献璞说 卷 |

| 分类 | 丝绣 |

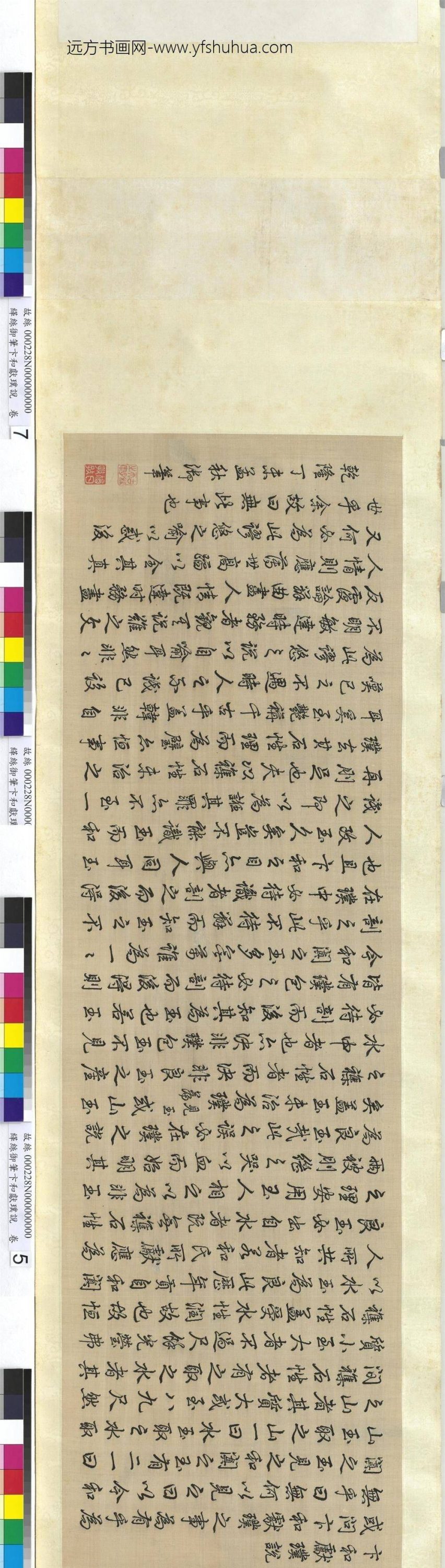

| 书体 | 草书 |

| 创作时间 | 清高宗乾隆五十二年(1787) |

| 数量 | 一卷 |

| 作品语文 | 汉文 |

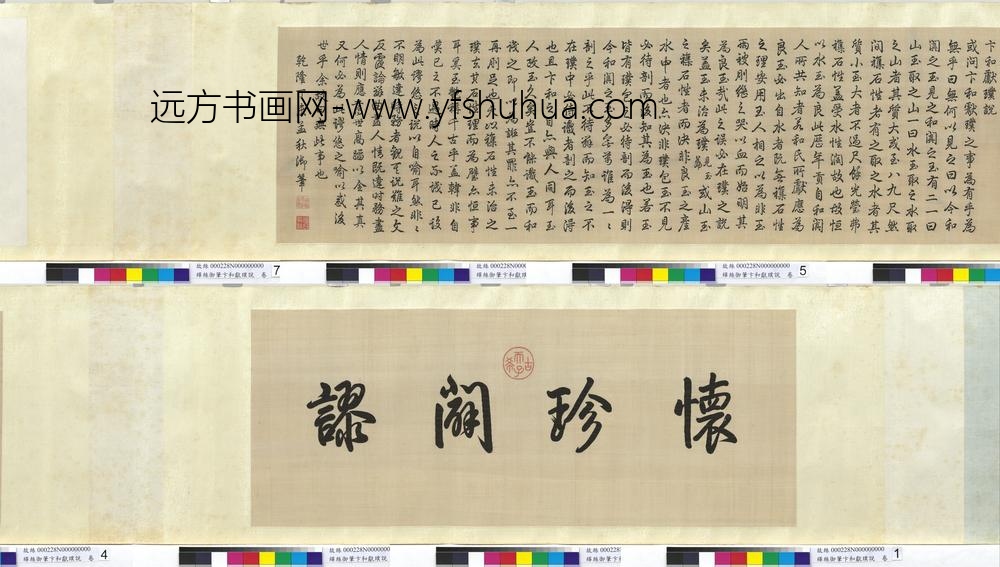

| 释文 | (缂丝乾隆御笔卞和献璞说)卞和献璞说。或问卞和献璞之事。为有乎。为无乎。曰无。何以见之。曰以今和阗之玉见之。和阗之玉有二。一曰山玉。取之山。一曰水玉。取之水。取之山者其质大。或至八九尺。然间杂石性者有之。取之水者其质小。至大者不过尺余。光莹弗杂石性。盖受水性润故也。故恒以水玉为良。此历年贡自和阗。人所共知者。若和氏所献。应为良玉。必出自水者。既无杂石性之理。安用玉人相之。以为非玉。两被刖。继之哭以血。而始明其为良玉哉。此之误必在璞之说矣。盖玉未治为璞。见玉篇。或山玉之杂石性者。而决非良玉之产水中者也。亦决非璞包玉不见。必待剖而后知其为玉也。若玉皆有璞包之必待剖而后得。则今和阗之玉多无万。谁为一一剖之乎。此不待辨而知。玉之不在璞中。必待识者剖之而后得也。且卞和之目。亦与人同耳。玉人攻玉久矣。岂不能识玉而和识之。即以为诳。其罪亦不至一再刖足也。夫以杂石性未治之璞。去其石性。理而为璧。亦恒事耳。奚至艳称千古乎。盖韩非自叹己之不遇。时人之不识己。设为此谬悠之说。以自喻耳。然非非不明敏达时务者。观其说难之文。反复论辨。曲尽人情。既达时务尽人情。则应薄世高蹈。以全其真。又何必为此谬悠之喻以惑后世乎。余故曰无此事也。乾隆丁未(公元一七八七年)孟秋御笔。(缂印二)。古稀天子之宝。犹日孜孜。 |

典藏尺寸

| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |

| 本幅 | 31×104.6 |

| 隔水一 | 37×11.3 |

| 引首 | 31×76.8 |

| 隔水二 | 37×11.3 |

质地

| 【质地位置】 | 【质地】 |

| 本幅 | 绢 |

| 引首 | 绢 |

题跋数据

| 【题跋类别】 | 【作者】 | 【位置】 | 【款识】 | 【书体】 | 【全文】 |

| 题跋 | 引首 | 行书 | (缂题)。怀珍辟谬。古希天子(缂印一) |

技法

| 【技法】 | 【技法细目】 |

| 织 |

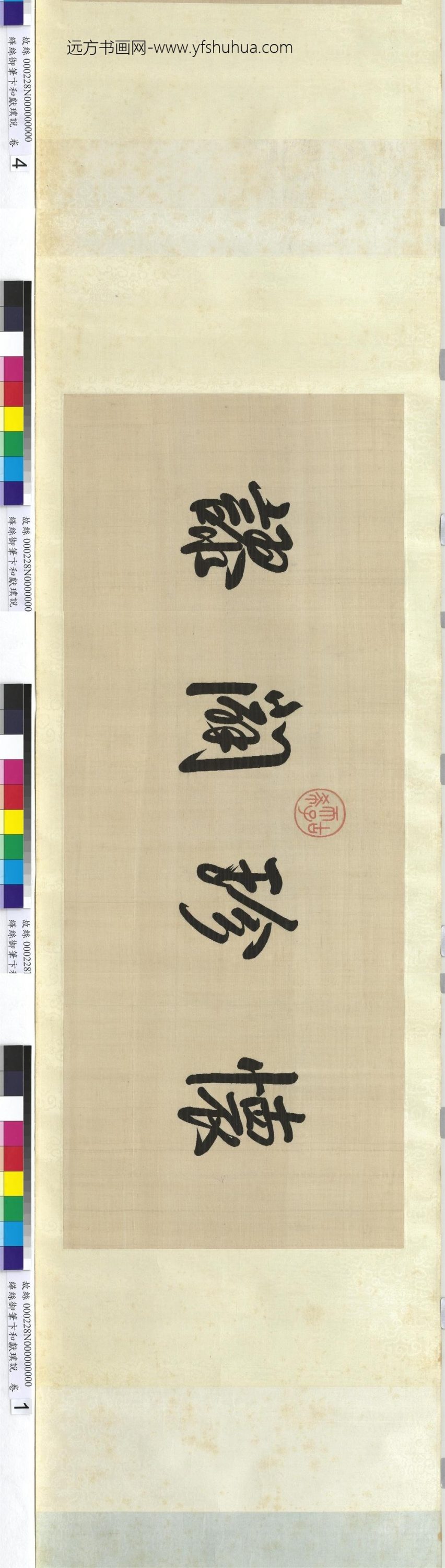

【作品展示】

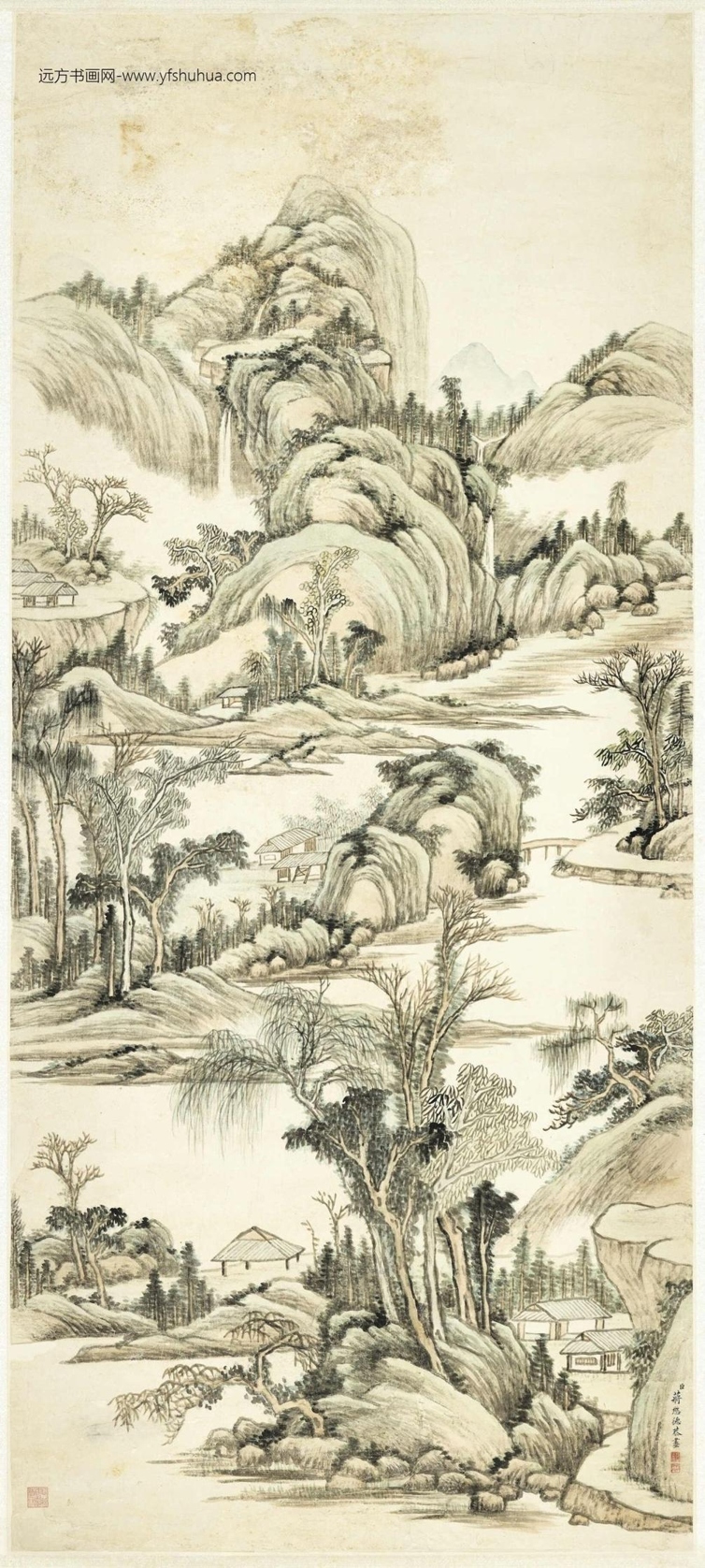

清缂丝乾隆御笔卞和献璞说卷

清缂丝乾隆御笔卞和献璞说卷_

清缂丝乾隆御笔卞和献璞说卷_